※この記事は令和7年2月現在の法令に基づいて作成しています。

こんにちは、新潟市で活動しているハル税理士事務所、税理士の佐々木です。

今回は、住宅ローン控除の1年目、必ず自分で確定申告をしなければいけない年度の確定申告の仕方を解説します。

税理士の無料相談をしていると一定確率で相談が来ますが、普段確定申告をしない会社員にとっては、難度の高い業務となります。

今回の記事で住宅ローン控除の確定申告のサポートになれば幸いです。

なお、過去の住宅ローン控除関係のトピックはコチラ。

住宅ローン控除と確定申告

店長

店長佐々木さん、自宅を購入しました!

住宅ローン控除を利用するには確定申告しなきゃならない、って銀行の担当さんから言われたんですが、どうしたらいいですか!?

なるほど、店長さんは会社の社長さんなので給与所得のみ、普段は確定申告しませんね。

住宅ローン控除は自宅を新築などしたときに、その資金を金融機関からの借入で補った場合に利用できる制度です。

住宅ローン控除の最初の1年目だけは自分で確定申告をしなければいけないため、会社員さんなど年末調整のみで済む方にとってはハードルがあるんですよね。

2月3月の税務無料相談会に出ていると、けっこうこの相談は多いですよ。

今回は、簡潔に確定申告に必要な資料や方法を記載していきますね。

※今回は「確定申告の方法」に焦点をあてるため、住宅ローン控除の制度そのものの解説は省きます。

確定申告に必要な資料

最短で「住宅ローン控除の確定申告」を行ってもらいたいので、端的に説明していきますね。

まずは、確定申告に必要な資料を揃えましょう!

| 書類名称 | 入手先 |

|---|---|

| ①確定申告書 (住宅借入金等特別控除額の計算明細書含む) | 最寄りの税務署 |

| ②建物・土地の登記事項証明書 ※登記完了証などに記載の不動産番号でも可 | 法務局 |

| ③建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し | 不動産会社 |

| ④住宅の区分に応じた証明書類 | |

| ⑤住宅ローンの残高証明書 | 借り入れした金融機関 |

| ⑥マイナンバーの記載のある本人確認書類 | マイナンバーカードなど |

| ⑦源泉徴収票 | 勤務先 |

| (その他)補助金決定通知書 ※ある場合のみ提出 | 国、地方公共団体など |

集めるもの多いですね…。

資料多そうに見えますが、ほとんどのものは既にお持ちのものです。

一つ一つ見て行きますが、あらためて集める必要のある資料はほとんどないですよ。

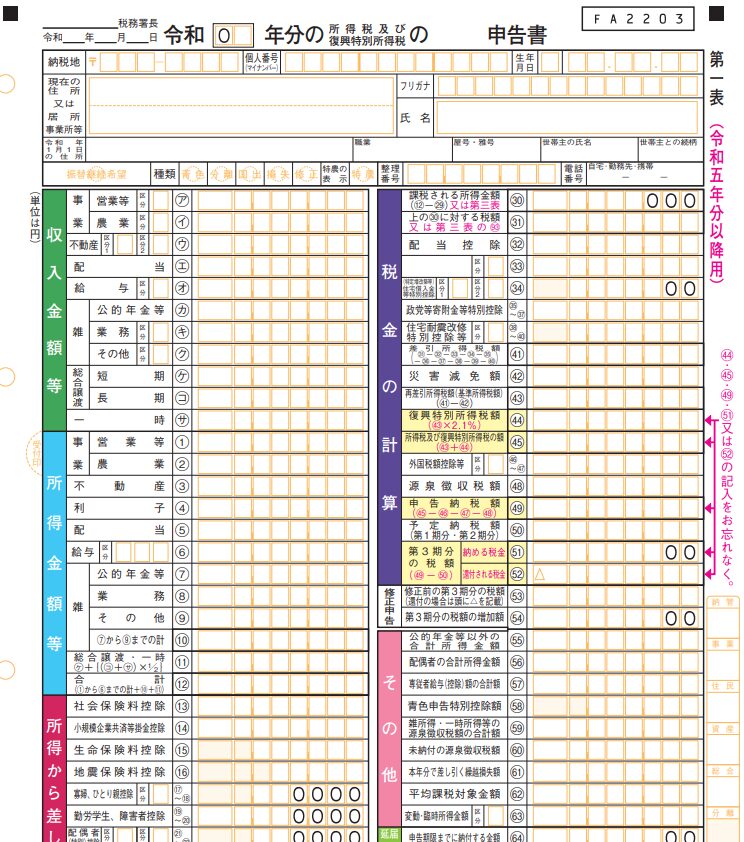

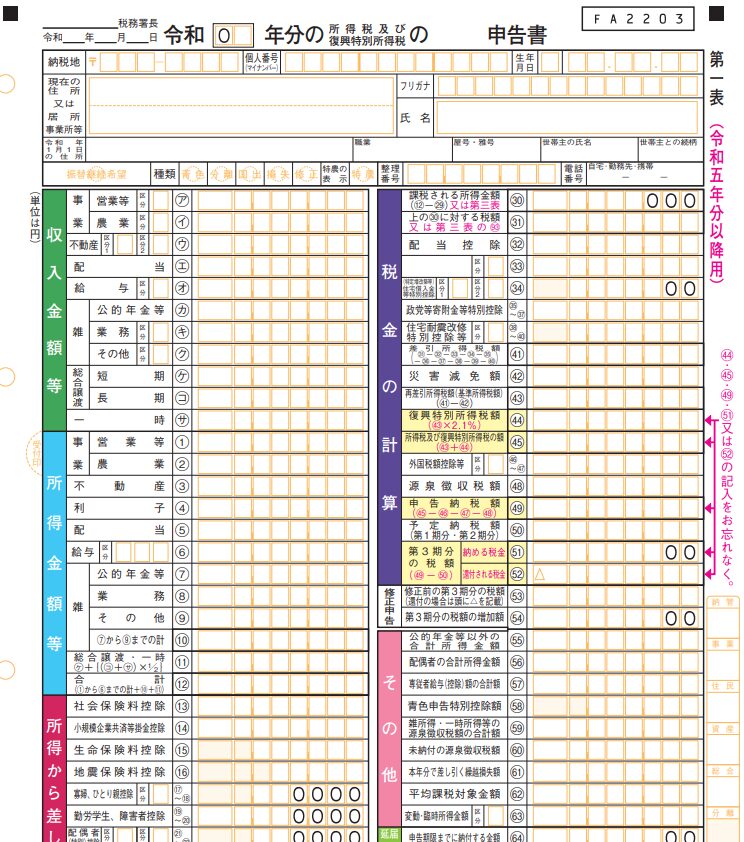

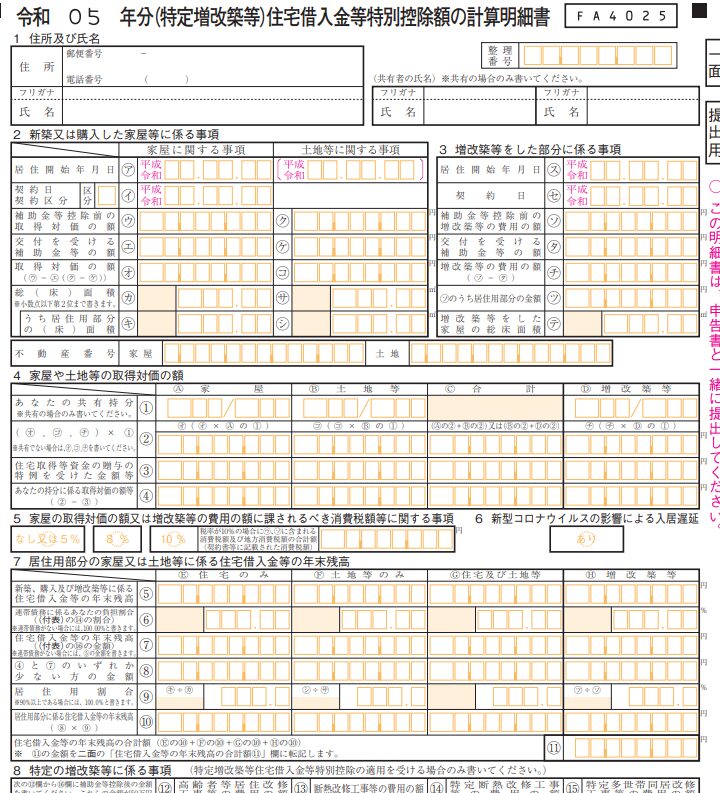

①確定申告書(住宅借入金等特別控除額の計算明細書含む)

こんな感じのものです。

確定申告書も住宅借入金等特別控除額の計算明細書も税務署または確定申告時期の無料相談会で手に入ります。

オンラインで申請する場合は、国税庁のE-tax上で入力できますので紙は不要ですね。

書き方は…正直なところ、普段会社員で確定申告されない方の場合は頑張って調べるよりは、上の資料一式を持って2月3月に市町村で開かれる「税務無料相談」に行くのが手っ取り早いですね。

私の住む新潟市ですと、2月中旬あたりからトキメッセなどで行われていますね。

資料が揃っていれば、その場で申告までできますので、書き方で悩むよりは行ってみる方をお勧めします。

②建物・土地の登記事項証明書(または不動産番号)

登記事項証明書は法務局で入手が可能です。

しかし、国税庁のHPには次のように記載があります。

「登記事項証明書」(注1)

(注1)「登記事項証明書」については、計算明細書への「不動産番号」の記載または「登記事項証明書」の写しの添付に代えることができます。

国税庁 タックスアンサー No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

ということで、法務局に行かずとも「不動産番号」さえ記載すれば問題ありません。

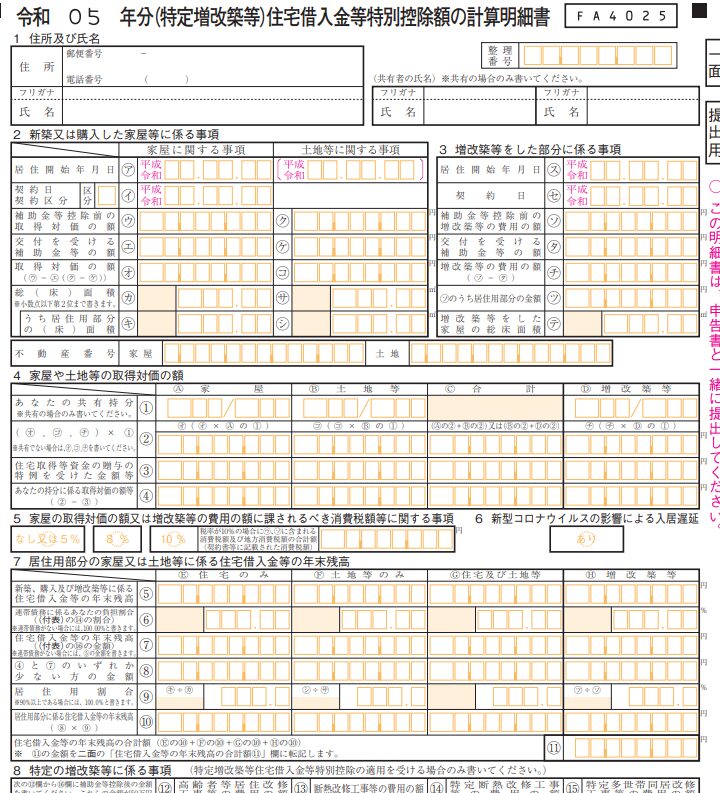

記載する場所は、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の「2新築又は購入した家屋等に係る事項」の下の方にあります。

上のサンプルデータでも確認できますね(ちょっと小さいかもしれませんが)。

不動産番号は、「登記識別情報通知」と「登記完了証」のどちらにも記載されます。

いずれも、マイホームの登記を司法書士さんに依頼していれば、登記後にもらえます。

自分で登記申請された方は、法務局から直接もらっているはずです。

ということで、不動産番号さえ分かれば、この点もクリアですね。

③建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し

これは、マイホームを購入、建設した方なら、すでに不動産会社と契約しているでしょう。

ですので、すでにお持ちのはずです。

なお、マイホーム関係の資料は何十年経過しても必要になる場合(マイホームを売るときなど)がありますので、絶対に捨てないでください。

④住宅の区分に応じた証明書類

住宅ローン控除は「新築」「中古」「リフォーム」など種類が分かれます。

そして、「新築」の中でも「認定長期優良住宅・低炭素住宅」「ZEH水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」など細分化されています。

この区分ごとに「長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し」「建築士などの住宅省エネルギー性能証明書」など必要書類が異なります。

税理士でも細かくは分かりません(建築業者さんでないと分からないです)。

ですので、ここは「契約した建築業者さん」に「住宅ローン控除に必要な書類をください」と言えば解決します。

建築業者さんからもらった資料が申請しようとする住宅ローン控除の区分に必要な書類かどうかの判定は税理士が可能ですので、とりあえずは建築業者さんからもらいましょう。

⑤住宅ローンの残高証明書

12月31日時点の住宅ローンの残高を示す書類です。

10月ころに金融機関から送られてきますので、大切に保管しておきましょう。

これも、何もせずとも金融機関から送られてきますので、悩む必要はありません。

⑥マイナンバーの記載のある本人確認書類

これは、住宅ローン控除に必要というよりは、確定申告の際に本人であることの証明のために必要な書類です。

紙で出す場合には、次のものが必要です。

マイナンバーカードの表・裏の写し

マイナンバーカードがあれば、それだけでOKですね。

マイナンバーカードがない場合は、次の身元確認書類と番号確認書類を組み合わせます。

身元確認書類(次のどれか一つ)

- 運転免許証

- 保険証(資格確認証)

- パスポート

などなど

番号(マイナンバー)確認書類(次のどれか一つ)

- マイナンバー通知カードの写し

- 住民票(マイナンバーの記載あり)

マイナンバーカードがない場合は組み合わせが必要です。

多いパターンは、「運転免許証」と「マイナンバー通知カードの写し」でしょうか。

マイナンバー通知カードはもらったものの、マイナンバーカードに切り替えてない場合はこの組み合わせですね。

いずれにしても、本気を出せば一日で揃います。

⑦源泉徴収票

お勤め先の会社から、年明けの1月か2月初旬あたりにもらえます。

これも、自動的に会社からもらえますので、気にする必要はありません。

なお、この記事は会社員向けの記事のため「源泉徴収票」が必要としています。

個人事業主さんの場合で「源泉徴収される報酬など」がない場合には、この項目は無視できます。

(その他)補助金決定通知書

住宅を取得するに際し、補助金等の交付を受けた場合には、「住宅等の取得対価の額から補助金等の額を引く」必要があります。

例えば、住宅の建設に2,500万円かかったけど、建設の際に地元木材を使用することで補助金50万円もらいました、という場合。

このケースでは、2,500万円 ー 50万円 = 2,450万円 が住宅の取得価額になります。

このような場合には、50万円分の補助金の決定通知書が市町村などから発行されます。

その書類が必要ということですね。

もちろん、補助金等がない場合にはこの項目は無視してOKです。

資料の使い方

なるほど!

よく見てみると、ほとんど手元にありますよ!

問題なさそうです!!

それで、これらをどうすればいいんでしょう??

会社員の方で一般的な住宅を一般的な建設業者さんに依頼していれば、確定申告する2月の時期にはほとんどの資料が勝手に揃っています。

なので、慌てなくとも各所から送られてきた資料を手元に出して、一つ一つ見ていくと何とかなります。

そして、それらの資料をどうするかですが…。

もう、前段でも言っていますが、「確定申告時期の税務無料相談会」に持って行った方が早いです。

住宅ローン控除で確定申告が必要なのは最初の1年目だけです。

2年目以降は会社の年末調整で処理されますので、この1年目だけの申告にあまり悩まない方がいいです。

相談を受ける税理士さんや税務署職員さんの側も「住宅ローン控除の1年目の処理」はよくくる相談の一つですので、特に何も思いません。

遠慮なく、無料相談を活用しましょう。

まとめ

結局、住宅ローン控除の確定申告に必要な書類はほとんど自動で手に入る。

確定申告自体は税務無料相談でOKという、簡潔かつ商売っ気のない内容でしたね……。

はい、商売っ気ないですね(笑)。

でも、本当のことです。

さすがに、住宅ローン控除の1年目の確定申告だけで「儲けてやろう、フフフ!!」なんて税理士はいないと思います。

むしろ、住宅ローン控除の1年目も年末調整でいいじゃん、と思いますけどね。

会社にはたいてい契約税理士がついていますから、会社の経理の人は住宅ローン控除の1年目の人がいたら契約税理士を頼ればいいわけですし。

ということで、今回お伝えしたいことは三つ。

- 住宅ローン控除の1年目は自分で確定申告をしなければいけない

- 住宅ローン控除の確定申告に必要な書類は、ほとんど自動で集まる

- 確定申告は無料相談を利用すべし

上記を意識すれば、特に問題なく住宅ローン控除が受けられますよ。

住宅ローン控除について、もっと知りたい方は気軽にご相談ください。